Qu’il est loin ce 16 octobre 1993 quand François Mitterrand – au sommet de la Francophonie s’opposait explicitement au président Clinton en lui reprochant de vouloir « imposer une façon de penser, de s’exprimer au reste du monde ». Dire que, 25 ans plus tard, les élites françaises sont de plus en plus nombreuses à construire elles-mêmes cette horrifiante uniformisation du monde, sans que personne ne l’exige. C’est sans doute pour moi, en tant que francophone, la pire des humiliations. J’ai encore en tête les déclarations de Valérie Pécresse, en 2008, qui déclarait, à la suite de Jean-François Copé, vouloir « briser le tabou de l’anglais » et prétendait en faire une seconde langue maternelle.

Qu’il est loin ce 16 octobre 1993 quand François Mitterrand – au sommet de la Francophonie s’opposait explicitement au président Clinton en lui reprochant de vouloir « imposer une façon de penser, de s’exprimer au reste du monde ». Dire que, 25 ans plus tard, les élites françaises sont de plus en plus nombreuses à construire elles-mêmes cette horrifiante uniformisation du monde, sans que personne ne l’exige. C’est sans doute pour moi, en tant que francophone, la pire des humiliations. J’ai encore en tête les déclarations de Valérie Pécresse, en 2008, qui déclarait, à la suite de Jean-François Copé, vouloir « briser le tabou de l’anglais » et prétendait en faire une seconde langue maternelle.

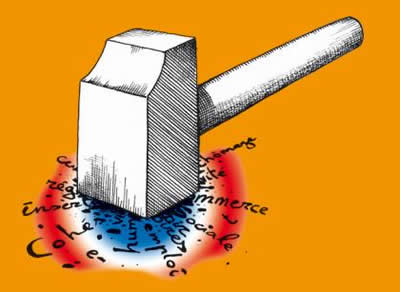

Après plus de deux décennies de renoncements, de remises en cause insidieuses – décennies marquées par l’extension de la pensée hégémonique néolibérale anglo-saxonne – le projet de loi de Geneviève Fioraso, en son article 2, porte un signal terrible, comme une gifle à la langue française qui unit tant de peuples sur les 5 continents.

De quoi s’agit-il ? D’étendre le champ des exceptions faites à la loi Toubon en autorisant l’enseignement universitaire tout en anglais. Tout. J’insiste sur ce point, car la confusion est trop souvent entretenue dans un élan de mauvaise foi : il ne s’agit pas d’enseigner la langue anglaise mais de tout enseigner en langue anglaise.

Cette entorse existe de fait déjà dans certaines grandes écoles. Doit-on vraiment la généraliser ? Faut-il vraiment l’encourager ? A HEC, par exemple, l’enseignement de l’économie se fait en anglais. Les élites françaises de demain sont donc formées – je n’ose dire formatées – par la pensée économique anglo-saxonne ultralibérale. Pour dire les choses brutalement, elles passent définitivement ainsi sous « tutelle intellectuelle ». Pour cette seule raison, l’indigestion se fait déjà sentir en moi avant même qu’on ait tenté de me faire avaler la couleuvre.

Cette entorse existe de fait déjà dans certaines grandes écoles. Doit-on vraiment la généraliser ? Faut-il vraiment l’encourager ? A HEC, par exemple, l’enseignement de l’économie se fait en anglais. Les élites françaises de demain sont donc formées – je n’ose dire formatées – par la pensée économique anglo-saxonne ultralibérale. Pour dire les choses brutalement, elles passent définitivement ainsi sous « tutelle intellectuelle ». Pour cette seule raison, l’indigestion se fait déjà sentir en moi avant même qu’on ait tenté de me faire avaler la couleuvre.

Mais s’en tenir à la thèse de la langue-idéologie serait de courte vue, et même sans doute dangereux. En effet, le français ne véhicule pas en soi le colonialisme, l’allemand ne véhicule pas intrinsèquement le totalitarisme, l’arabe ne stipule pas l’inégalité de genre, le persan est très compatible avec l’amour du vin, etc. L’anglais véhicule donc aussi une part de la belle œuvre humaine. Et reconnaissons que c’est une langue utile à l’humanité du moment parce que ses rudiments sont mieux partagés. Il y en a eu d’autres, espérons qu’il y en aura d’autres. Tant qu’il n’y en a n’a pas qu’une…

Il faut donc répondre à tous les arguments.

« Faisons venir des étudiants des pays émergents, comme le Brésil, la Turquie ou la Chine ». Soit. Nous en formons déjà des centaines de milliers en français dans le monde. A quoi bon dépenser tout cet argent si c’est pour les faire venir étudier en anglais ? Surtout, comment penser que nous serons la destination de premier choix des étudiants avec une telle loi ? Les universités états-uniennes ou britanniques continueront d’être préférées à nos universités devenues anglophones. Qui d’ailleurs ne le deviendront jamais tout à fait. Car en réalité et contrairement à un autre argument entendu, le passage à l’anglais fera baisser le niveau de notre enseignement supérieur car nous n’aurons pas les enseignants parfaitement à l’aise avec l’anglais. A moins de décider de recruter des enseignants anglophones …

On ne sait pas s’il faut rire ou pleurer de l’argument selon lequel « des cours en anglais amènent au français »… Surtout quand on observe, à l’expérience, ces nombreux étudiants étrangers qui traversent un « tunnel anglophone » et qui repartent sans avoir appris la langue française !

On ne sait pas s’il faut rire ou pleurer de l’argument selon lequel « des cours en anglais amènent au français »… Surtout quand on observe, à l’expérience, ces nombreux étudiants étrangers qui traversent un « tunnel anglophone » et qui repartent sans avoir appris la langue française !

Pensons aussi qu’un des seuls critères de « vente » de cours de français destiné à des universitaires à l’étranger, est de pouvoir leur fournir un instrument pour leur cursus en France. Si les cours sont dispensés en anglais en France, alors nous verrons l’influence de la langue française chuter, jusqu’à s’éteindre peu à peu.

L’enseignement supérieur en France dispose déjà d’atouts considérables. Valorisons les plutôt que de battre notre coulpe : le coût de l’enseignement, l’intérêt culturel, la valeur des diplômes français sur le marché local, mais aussi les immenses débouchés que représentent les marchés du travail de l’espace francophone, en Amérique du Nord, en Afrique et en Europe, sont autant de ressources pour le rayonnement universitaire de la France. Car il existe aussi une francophonie économique, tournée vers le développement et le partage de la valeur ajoutée entre le Nord et le Sud, entre le Sud et le Sud aussi d’ailleurs. Pourquoi négliger autant cette potentialité au moment même où chacun observe une Afrique renaissante avec un taux de croissance à deux chiffres ? Car il est aussi des conséquences politiques, géopolitiques majeures à de petits renoncements : veut-on passer à côté des bouleversements en cours en Afrique maghrébine et subsaharienne ? Regretter que cette « Afrique de 600 millions de francophones » n’ait été qu’un train raté ? Un de plus !

Quel terrible signal donné à nos cousins québécois, africains et belges qui revendiquent, chérissent, cultivent notre langue commune au moment même où se joue sa place, parfois face à des sectaires éradicateurs.

Quel terrible signal donné à nos cousins québécois, africains et belges qui revendiquent, chérissent, cultivent notre langue commune au moment même où se joue sa place, parfois face à des sectaires éradicateurs.

Et si nous donnions plutôt à la francophonie les outils dont elle manque cruellement ? Par exemple un Erasmus francophone. Par exemple, un Passeport économique et culturel de la Francophonie, traduction matérielle d’une appartenance commune, qui offrirait notamment aux artistes, étudiants, chercheurs et chefs d’entreprises francophones de nombreuses possibilités de mobilité. Par exemple un portail numérique de la cherche francophone internationale digne de ce nom qui donne vraiment les moyens à l’Agence universitaire de la Francophonie d’exister plutôt que de se débrouiller. Par exemple. Et si nous avions un peu d’ambition ?