A l’occasion du séminaire gouvernemental sur la France en 2025, Jean Pisani-Ferry, commissaire général à la stratégie et à la prospective avait déclaré dans une interview au Monde« […] L‘enseignement supérieur est, dans le monde, en train devenir une industrie exportatrice. […] Participer à cette mutation imposerait de faire venir les meilleurs étudiants, d’augmenter les droits d’inscription et d’enseigner en anglais. ». Dans une interview accordée à Newsring, je reviens sur les enjeux politiques de la politique linguistique. Cette interview est également disponible sur le site Newsring.

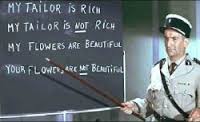

Le «All english» ou la servitude volontaire de nos élites mondialisées

Désormais amendé, l’article 2 de la loi Fioraso ne me paraît plus aussi dangereux pour la francophonie. Pour tout dire, il constitue même une avancée car l’enseignement dans une langue étrangère devra désormais être justifié par des « nécessités pédagogiques ». Nous tournons le dos à cette pratique, d’ailleurs illégale, qui consistait à vouloir généraliser la transmission des savoirs et des connaissances en anglais par servitude, par complexe voire par fainéantise alors que rien ne le justifiait.

Désormais amendé, l’article 2 de la loi Fioraso ne me paraît plus aussi dangereux pour la francophonie. Pour tout dire, il constitue même une avancée car l’enseignement dans une langue étrangère devra désormais être justifié par des « nécessités pédagogiques ». Nous tournons le dos à cette pratique, d’ailleurs illégale, qui consistait à vouloir généraliser la transmission des savoirs et des connaissances en anglais par servitude, par complexe voire par fainéantise alors que rien ne le justifiait.

Au-delà du principe de nécessités pédagogiques, trois dispositions sont aujourd’hui importantes : s’il apparaît utile et nécessaire qu’un enseignement soit dispensé en langue étrangère, il ne pourra l’être que partiellement ; les non francophones qui bénéficieraient de tels enseignements devront suivre des cours de français ; enfin, il faudra attester d’une maîtrise de notre langue pour se voir délivrer un diplôme dans notre pays. In fine dans ce débat, le bon sens et l’intelligence l’ont emporté.

Pour autant, compte tenu de la domination de l’anglais et du « lobbying » exercé en sa faveur, la vigilance demeure de mise pour les prochaines années. Le contrôle du respect de ces dispositions sera essentiel car certaines grandes écoles s’asseyaient littéralement sur la loi, en toute impunité ! Mais, au-delà d’une question de police, il faudra à la fois convaincre de l’erreur dramatique que constitue le monolinguisme et entraîner de nombreuses forces vives dans une vision dynamique et renouvelée de la francophonie. C’est ce que je plaide depuis plusieurs années.

Une absence totale de vision de la francophonie depuis 20 ans

Ce qui m’interpelle, c’est que certains dans les milieux politiques, universitaires mais aussi économiques, ne croient plus en la capacité de la langue française à rassembler au-delà des frontières. Or, la langue est une force et un atout culturel, éducatif, économique pour tous les pays qu’ils l’ont en partage et qui partagent de nombreux projets grâce à elle. Imaginez la force d’une communauté scientifique francophone internationale, d’un espace économique aux repères convergents (normes techniques, filières d’enseignements communs, filières industrielles en partage, etc.), d’une coopération universitaire et culturelle renforcée, et même d’un sentiment d’appartenance à l’échelle du monde!

Ce qui m’interpelle, c’est que certains dans les milieux politiques, universitaires mais aussi économiques, ne croient plus en la capacité de la langue française à rassembler au-delà des frontières. Or, la langue est une force et un atout culturel, éducatif, économique pour tous les pays qu’ils l’ont en partage et qui partagent de nombreux projets grâce à elle. Imaginez la force d’une communauté scientifique francophone internationale, d’un espace économique aux repères convergents (normes techniques, filières d’enseignements communs, filières industrielles en partage, etc.), d’une coopération universitaire et culturelle renforcée, et même d’un sentiment d’appartenance à l’échelle du monde!

C’est dans cette perspective que je plaide pour la création d’un passeport économique et culturel de la Francophonie permettant aux étudiants, aux chefs d’entreprises, aux chercheurs, aux artistes de s’inscrire dans des parcours de mobilité. Délivré pour une durée déterminée, avec pour objectif une mobilité facilitée, ce passeport doit permettre la consolidation de l’espace francophone. Un Erasmus francophone aussi, avec des bourses d’excellence financées ou cofinancées par les autorités locales est une piste intéressante pour un apprentissage en immersion. De même, si l’on veut voir la langue française prospérer, alors il faut faire de l’éducation de base une priorité absolue. La langue française sera une langue d’avenir ou une langue du passé selon que les efforts réels, sérieux et durables auront été – ou non – faits dans tous les pays encore frappés par le fléau de la déscolarisation.

Pour ce qui est de l’attractivité des universités françaises, on sait que l’enjeu est d’abord dans la qualité de l’accueil des étudiants et de la qualité des infrastructures ; alors que la langue française reste un atout et même un argument essentiel! En effet, le français a le statut de première LV2 (langue vivante 2) dans le monde. Cela signifie que notre langue est choisie par des millions d’étudiants à travers le monde. N’oublions pas que nous avons aussi le réseau d’écoles françaises, d’instituts français et d’alliances françaises, le plus vaste à l’échelle mondiale, et nous devons continuer à nous appuyer sur ces ressources (d’ailleurs, pourquoi ne pas les mettre en partage avec les quelques pays authentiquement francophones ? C’est une piste).

Pour ce qui est de l’attractivité des universités françaises, on sait que l’enjeu est d’abord dans la qualité de l’accueil des étudiants et de la qualité des infrastructures ; alors que la langue française reste un atout et même un argument essentiel! En effet, le français a le statut de première LV2 (langue vivante 2) dans le monde. Cela signifie que notre langue est choisie par des millions d’étudiants à travers le monde. N’oublions pas que nous avons aussi le réseau d’écoles françaises, d’instituts français et d’alliances françaises, le plus vaste à l’échelle mondiale, et nous devons continuer à nous appuyer sur ces ressources (d’ailleurs, pourquoi ne pas les mettre en partage avec les quelques pays authentiquement francophones ? C’est une piste).

Enfin, puisque l’obsession du moment semble être d’attirer des jeunes de pays émergents non-francophones, offrir des programmes universitaires de qualité en français permettra d’accueillir les 100 000 apprenants chinois ou encore les 1,5 millions d’Indiens qui apprennent également notre langue. Le rapport prévu à l’article 2 bis de la loi ESR prévoit d’ailleurs d’évaluer l’évolution de l’offre d’enseignements en langue française dans des établissements étrangers.

Une hantise du podium qui nous tire vers le bas

Dès lors, face au chinois, à l’espagnol et l’arabe, le français peut-il encore raisonnablement espérer être la deuxième langue étrangère enseignée dans le monde ? Je répondrais oui, même si ce n’est pas le principal problème. Si la langue française devient troisième mais compte plus d’un milliard de locuteurs, il faudra s’en réjouir. En fait, cette hantise du podium nous tire vers le bas, car nous ne faisons que copier d’autres modèles, mêmes des défaillants ! Mais justement, il s’agit de mettre en lumière l’importance de la diversité linguistique dans le choix des langues enseignées, car nous avons besoin demain d’avoir des arabisants, des hispanisants et des sinisants.

Dès lors, face au chinois, à l’espagnol et l’arabe, le français peut-il encore raisonnablement espérer être la deuxième langue étrangère enseignée dans le monde ? Je répondrais oui, même si ce n’est pas le principal problème. Si la langue française devient troisième mais compte plus d’un milliard de locuteurs, il faudra s’en réjouir. En fait, cette hantise du podium nous tire vers le bas, car nous ne faisons que copier d’autres modèles, mêmes des défaillants ! Mais justement, il s’agit de mettre en lumière l’importance de la diversité linguistique dans le choix des langues enseignées, car nous avons besoin demain d’avoir des arabisants, des hispanisants et des sinisants.

C’est une question d’épanouissement et d’ouverture au monde pour nos jeunes. C’est aussi une question d’intérêt national. C’est d’ailleurs pourquoi les Allemands souhaitent revenir sur le « all english » car ils n’ont plus aujourd’hui les locuteurs nécessaires pour bien les représenter dans le monde et ils s’aperçoivent que dans la majorité du globe, le pauvre globish de 500 mots, très utile pour une communication sommaire et efficace, ne sert à rien en Amérique latine, en Chine et en Afrique francophone.

Et c’est là que nous devons faire des efforts : pourquoi continuer à – mal – enseigner qu’une seule langue ? Quand l’Éducation nationale propose d’enseigner une langue étrangère dès le plus jeune âge, il faut deux conditions sans quoi il tue toute ambition : la première est d’offrir le choix des langues (ne surtout pas s’enfermer dans le seul anglais) et la seconde est de changer radicalement les moyens et les méthodes d’apprentissage. Sur ce plan, nous sommes pauvres et dans tous les sens du terme…

Une vision du monde coupée du… monde

En outre, le fait de n’avoir mis en avant que l’anglais, au détriment des trois autres langues citées précédemment, révèle une forme d’ethnocentrisme de la part des milieux politique et universitaires français. C’est même parfois pire car si elle révèle une absence de vision et même de compréhension de la place des espaces linguistiques et des aires géoculturelles dans ce moment historique, elle signifie aussi une forme de servitude volontaire de nos élites mondialisées. Ce sont d’ailleurs souvent les mêmes qui prônent la satellisation définitive de la France aux États-Unis, via l’OTAN ou maintenant via la perspective d’un traité de libre-échange. Leur vision du monde est…coupée du monde.

En outre, le fait de n’avoir mis en avant que l’anglais, au détriment des trois autres langues citées précédemment, révèle une forme d’ethnocentrisme de la part des milieux politique et universitaires français. C’est même parfois pire car si elle révèle une absence de vision et même de compréhension de la place des espaces linguistiques et des aires géoculturelles dans ce moment historique, elle signifie aussi une forme de servitude volontaire de nos élites mondialisées. Ce sont d’ailleurs souvent les mêmes qui prônent la satellisation définitive de la France aux États-Unis, via l’OTAN ou maintenant via la perspective d’un traité de libre-échange. Leur vision du monde est…coupée du monde.

Parfois la francophonie est renvoyée à une certaine ringardise par les admirateurs du globish ; sans doute d’ailleurs que ses avocats et ses acteurs y sont pour quelque chose, mais c’est quand même assez stupéfiant que défendre sa langue soit taxé de passéiste! Il existe un dénigrement de la francophonie des deux côtés de l’échiquier politique. À droite il se traduit par l’idée que le français est has been ; à gauche par le remord persistant de la colonisation.

Il existe aussi les relativistes, ceux qui souvent répètent que la Francophonie n’est pas en danger, qu’elle comptera 700 millions de locuteurs à travers le monde d’ici 2050. Sauf que ces projections mécaniques des courbes démographiques ne voient pas que les systèmes éducatifs étant très fragiles, l’apprentissage du français recule. Sans volontarisme, la bataille sera perdue d’avance et la francophonie ne sera que le lambeau de la résignation et du renoncement. C’est pourquoi je ne me lasserai jamais de prendre exemple sur les Québécois et les francophones du Canada. Nous leur devons beaucoup.

Un enjeu culturel, scientifique et économique majeur

Pour mobiliser les énergies militantes, il faut démontrer que la francophonie est un enjeu stratégique majeur pour notre pays, ce qui est assez facile je crois. Avec le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest, les potentielles synergies industrielles et commerciales sont considérables : énergie, automobile, agroalimentaire, textile, etc. Je rappelle simplement que le PIB par habitant en Afrique a augmenté de 30% sur les dix dernières années, après une longue baisse sur les vingt années précédentes. Dans ces régions à forts potentiels, où les défis sont immenses, une des forces, c’est d’abord la langue française qui permet l’échange approfondi. Ce que les Maghrébins ou encore les Ivoiriens ont parfaitement compris dans leur politique économique de voisinage. La francophonie est aussi d’une redoutable efficacité contre le racisme et les préjugés car elle met les peuples et les cultures des 5 continents qui l’ont en partage sur un pied d’égalité.

Pour mobiliser les énergies militantes, il faut démontrer que la francophonie est un enjeu stratégique majeur pour notre pays, ce qui est assez facile je crois. Avec le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest, les potentielles synergies industrielles et commerciales sont considérables : énergie, automobile, agroalimentaire, textile, etc. Je rappelle simplement que le PIB par habitant en Afrique a augmenté de 30% sur les dix dernières années, après une longue baisse sur les vingt années précédentes. Dans ces régions à forts potentiels, où les défis sont immenses, une des forces, c’est d’abord la langue française qui permet l’échange approfondi. Ce que les Maghrébins ou encore les Ivoiriens ont parfaitement compris dans leur politique économique de voisinage. La francophonie est aussi d’une redoutable efficacité contre le racisme et les préjugés car elle met les peuples et les cultures des 5 continents qui l’ont en partage sur un pied d’égalité.

Chacun peut rendre concrètes les opportunités de la faire vivre. Les moments culturels y contribuent énormément : je pense au Festival du Film Francophone d’Angoulême, au Festival des Francophonies du Limousin, au Fespaco de Ouagadougou, au Festival de courts métrages francophone de Pologne ou encore au Festival de la Francophonie du Costa Rica. Enfin, on ne pourra réussir que si nous donnons à France Médias Monde les moyens de son rayonnement. Tout cela signifiera aussi des moyens… Oui, il faudra dépenser dans ce domaine, et même s’endetter un peu, pourquoi pas ? Après tout, il y a des dettes nécessaires pour construire des grands projets. Pour ma part, je rendrai publiques les conclusions de la mission d’information parlementaire sur la francophonie avant la fin de l’année 2013, dans l’objectif d’être utile à la mise en mouvement de cette belle communauté de destin que peut être, définitivement, la francophonie.